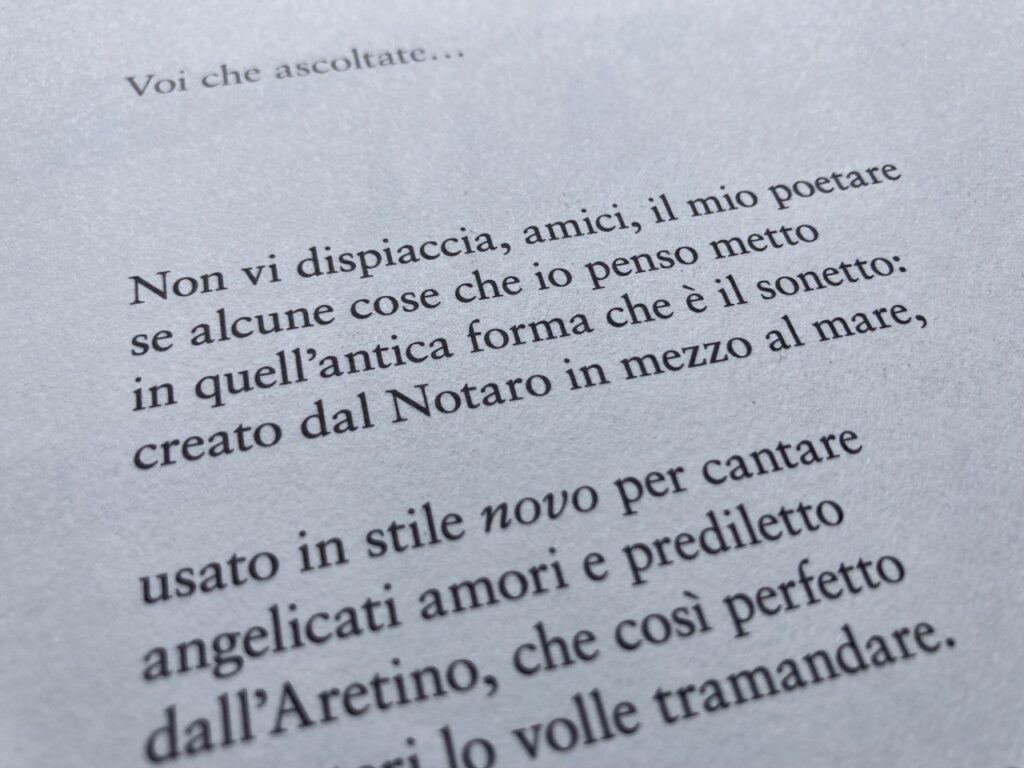

Voi che ascoltate…

Il titolo è preso pari pari dall’incipit del primo sonetto del Canzoniere di Petrarca («Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono / di quei sospiri ond’io nudriva il core…»); e non a caso, essendo entrambi dei testi-proemio scritti a posteriori, in cui il poeta si rivolge direttamente ai lettori. Mentre però Petrarca tende a prendere le distanze dal suo «giovenile errore» letterario, sperando di trovare «pietà, nonché perdono», il mio atteggiamento è decisamente meno severo – e, verrebbe da dire, meno ipocrita…

Notaro… mare (v. 4). Giacomo da Lentini, notaio alla corte siciliana di Federico II di Svevia, è riconosciuto dalla storiografia letteraria quale inventore del sonetto, ovvero quel componimento costituito, nella sua forma classica, da quattordici versi endecasillabi divisi in due quartine e due terzine. Tra i principali “maestri” della Scuola siciliana, Giacomo fu attivo poeticamente tra gli anni ’30 e ’40 del Duecento. A soprannominarlo indelebilmente «il Notaro» sarà Dante, nel canto XXIV del Purgatorio, quando fa ammettere al poeta Bonagiunta Orbicciani da Lucca di aver finalmente capito il motivo che aveva reso così diversa la poesia sua (di Bonagiunta), di Guittone d’Arezzo e del notaio siciliano da quella di Dante e dei suoi amici stilnovisti («O frate, issa vegg’io, – diss’elli, – il nodo / che ‘l Notaro e Guittone e me ritenne / di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!»). Curiosità filologica: nella prima stesura del sonetto il Notaro veniva citato con il suo cognome, non con il soprannome dantesco («dal da Lentini creato in mezzo al mare»).

Stile novo… angelicati amori (vv. 5-6). Il «dolce stil novo» – a cui si riferisce per l’appunto Bonagiunta – è una corrente poetica che ha le sue origini nella poesia del giudice bolognese Guido Guinizzelli, ma che si sviluppa a Firenze, sul finire del Duecento, grazie all’opera di poeti illustri come Guido Cavalcanti e il giovane Dante, arrivando a influenzare anche Petrarca. L’importanza dello stilnovo fu quella di svincolare la poesia d’amore dai modelli cortesi della lirica provenzale (dove la donna il più delle volte è la controparte femminile del “dominus”, ovvero del signore/padrone, alla quale il poeta si offre come umile servitore nella speranza di entrare nelle sue grazie anche per poter, banalmente, mangiare) e poi siciliana, calandola nel nuovo contesto cittadino e comunale, in cui la nobiltà non è più una questione di sangue ma – diremmo oggi – di educazione e cultura, con uomini liberi che amano donne libere (per gli standard dell’epoca…) di un amore che non ha più solo implicazioni materiali ma anche filosofiche e teologiche, da cui la figura chiave della la donna-angelo.

Aretino… perfetto (v. 7). Da non confondersi con Pietro Aretino, il «flagello dei principi», l’aretino in questione è Francesco Petrarca – nato ad Arezzo il 20 luglio del 1304 – il quale nei suoi Rerum Vulgarium Fragmenta – conosciuti solo a partire dal XVI secolo con il titolo editoriale di Canzoniere – porterà il sonetto al suo massimo splendore, facendolo diventare la forma più frequentata dai poeti italiani nei secoli a venire, specie nel Cinquecento. Che fosse la sua forma poetica prediletta lo dimostra il fatto che dei 366 testi del Canzoniere, ben 317 sono sonetti.

Posteri (v. 8). Il fatto che nella versione originale questa parola fosse virgolettata mi fa pensare che si tratti di un richiamo voluto al famosissimo e supercitato passo de Il cinque maggio di Manzoni: «Fu vera gloria? Ai posteri / l’ardua sentenza».

Singolar tenzone (v. 14). Nel medioevo era uno scambio polemico o semplicemente comico di poesie o di strofe tra due poeti. Nato in Provenza nella seconda metà del Duecento, il genere si diffuse rapidamente anche in italia. Famosa, per l’arguzia delle stilettate, la tenzone tra Dante e l’amico Forese Donati. Riportata ai giorni nostri, la tenzone può essere paragonata alle “battaglie” rap, anche per la tecnica della ripresa del concetto o della rima dell’ultimo verso della “botta” nel primo verso della “risposta”.

Lo schema rimico – ABBA ABBA BCB CBC – sarebbe uno dei due più diffusi se non fosse che riprende, nelle terzine, una delle due rime già usate nelle quartine (quella in -etto).

Dei poeti

Come primo testo – dopo il proemio rivolto ai lettori – non poteva non esserci un umile omaggio a chi, in quel momento, mi stava offrendo gli strumenti per affrontare i miei esperimenti letterari.

La citazione, in epigrafe, dal carme Dei sepolcri di Ugo Foscolo non è casuale, in quanto il sonetto riprende un tema focale di quel poemetto, ovvero la forza ispiratrice delle tombe dei personaggi illustri del passato, rappresentata – nel mio caso – dalla più umile e dimessa «polverosa antologia».

Lo schema rimico – ABBA ABBA CDE CDE – è il più classico tra quelli disponibili.

Elogio alla bellezza

La citazione in epigrafe è tratta dalla famosa scena del film Palombella rossa in cui Nanni Moretti inveisce contro la giornalista che nel pubblicare una sua intervista ha avuto l’ardire di mettergli in bocca espressioni tipo «trend negativo».

Il sonetto ruota intorno alla mia personale convinzione che la Letteratura vince sulla Filosofia perché i grandi letterati sono per lo più anche grandi pensatori, che però han saputo esprimere grandi contenuti in forme e modi artistici, permettendo quindi a quei contenuti di arrivare più in profondità. O una cosa del genere.

Il saggio di Girgenti (v. 2). Luigi Pirandello, nato ad Agrigento (anticamente conosciuta con il nome di Girgenti) nel 1867. Nei suoi scritti teorizzò l’incomunicabilità, conseguenza del relativismo conoscitivo e psicologico.

Anche qui lo schema rimico è il classico ABBA ABBA CDE CDE.

Kazoo

Quando mi iscrissi a Lettere lo feci con l’idea di laurearmi in musicologia con una tesi sul rapporto tra il poeta torinese Guido Gozzano e il cantautore astigiano Paolo Conte. Le cose andarono diversamente, ma questo sonetto rimarrà a testimonianza indelebile di quel progetto.

Borgese… crepuscolare (vv. 11-12). Giuseppe Antonio Borgese, critico letterario e narratore, autore del fortunato romanzo Rubé (1921), in un articolo apparso su «la Stampa» del 1° settembre 1910 usò per la prima volta – e in modo non molto lusinghiero – l’aggettivo “crepuscolare” per definire la poesia di un gruppo di tre giovani poeti i cui versi rappresentavano, a suo avviso, gli ultimi bagliori di una grande tradizione poetica (quella italiana, nell’Ottocento ancora ben rappresentata da Carducci, Pascoli, D’Annunzio) che andava inesorabilmente spegnandosi. Alla corrente “crepuscolare” è sempre stato associato, per semplificazione, anche Gozzano, del quale Borgese ebbe invece sempre molta stima (cosa che, a quanto pare, quando scrissi il sonetto, non mi era molto chiara…).

In ossequio alle irriverenze stilistiche di Gozzano (che, come scrisse non ricordo chi, ebbe il merito di far “implodere” le forme della poesia classica) lo schema rimico del sonetto non è per niente ortodosso: la seconda quartina inverte lo schema della prima (ABBA BAAB) mentre le terzine hanno uno schema solo apparentemente regolare (CDC *DCD) in quanto presentano un’assonanza al posto di una rima (culturale/crepuscolare/materiale). Scommetto che se non ve lo avessi detto non ve ne sareste accorti.

All’amica un po’ sbadata

Il titolo è una parodia del titolo dell’ode di Ugo Foscolo All’amica risanata (1803). Né più né meno.

Solo e pensoso… borgo selvaggio (vv. 1-2). In soli due versi ho infilato dentro Petrarca (primo verso del sonetto XXXV del Canzoniere, Solo et pensoso i più deserti campi), Manzoni (primo verso dell’ode Marzo 1821 – «Soffermati sull’arida sponda…») e Leopardi (vv. 29-30 di Le ricordanze: «dannato a consumare in questo / natio borgo selvaggio»). Se si esclude la citazione da Petrarca, il cui sonetto è uno dei suoi più famosi (nonché il mio preferito, perché risulta ancora attuale a distanza di più di settecento anni), le altre due sono delle vere e proprie schegge rimaste piantate chissà come e chissà perché nella mia testa. Ammetto che per recuperarne la fonte, a distanza di anni, ho dovuto usare Google… Ammetto anche che la prima versione del testo riportava paradossalmente solo queste due citazioni, e non quella da Petrarca, introdotta in una delle successive revisioni. Pazzesco… Detto questo, l’«arida sponda che bagna il mio natio bordo selvaggio» è l’argine del fiume Sile, che bagna sia il paese in cui sono nato (Casale sul Sile) sia quello in cui sono cresciuto e ho sempre vissuto (Quarto d’Altino). Che sia la «sponda» a bagnare non è un errore: è una metonimia (qualcun altro direbbe una sineddoche), figura retorica che permette ai poeti di scrivere un po’ quello che gli pare.

Schema rimico dei più classici: ABBA ABBA CDC DCD

Stagione romantica

Werther (v.15). I dolori del giovane Werther, romanzo epistolare dello scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe, pubblicato per la prima volta nel 1774. Vi si racconta la travagliata storia d’amore – con epilogo tragico – del protagonista per la bella e irraggiungibile Charlotte. Sulla scorta dell’enorme successo del romanzo si svilupparono, tra i giovani europei dell’epoca, due fenomeni: uno, più frivolo, legato all’abbigliamento del giovane protagonista (giacca blu e panciotto giallo); l’altro, più serio, legato al suo suicidio per amore (si sono calcolati duemila suicidi da parte di lettori del romanzo negli anni successivi alla sua uscita).

A riprova di quanto sostiene Italo Calvino nel suo Perché leggere i classici, il sonetto mette in scena tre ipotetiche reazioni alla lettura dello stesso libro fatta in tre diversi momenti della mia vita – anzi: di una determinata relazione sentimentale. Il testo si sviluppa quindi su tre livelli temporali: il trapassato dell’«inverno andato» (tempo della disperazione); il passato del «giorno in cui andammo insieme al mare» (tempo della presa di coscienza); il presente (l’«or») della scrittura (tempo della disillusione).

Lo schema rimico (ABBA ABBA CDE DCE) si distingue per la disposizione invertita delle rime dei soli primi due versi delle terzine, secondo uno schema molto caro al Petrarca. Da notare la rima “per l’orecchio” (e non “per l’occhio”) Goethe/sete, su chiaro modello gozzaniano (che in La signorina Felicita ovvero la Felicità del 1911 aveva fatto rimare Nietzsche con camicie…).

Addio

Non serve essere dei grandi conoscitori della letteratura italiana per indovinare, fin dal primo verso, di quale poesia questo sonetto è la parodia. Esatto: A Zacinto di Ugo Foscolo.

La storia di questo sonetto è un po’ strana in quanto non lo trovo in nessuna delle varie versioni (a stampa o digitali) del Cazzoniere. L’ho scoperto per caso – e con mio sommo stupore – un paio d’anni fa rovistando tra le mie carte dell’epoca. Ma la cosa ancora più strana è che la versione manoscritta si trova nello stesso foglio di un altro sonetto, che pur non essendo stato incluso nel Cazzoniere illustrato ha sempre fatto parte del nucleo originario del Cazzoniere (ora lo si può leggere in Extravaganti: gli scarti del Cazzoniere illustrato con il titolo Briscola). L’unica spiegazione che mi do è che una parodia così spudorata – per di più di un testo così famoso – era troppo anche per le pagine del Cazzoniere. Il tempo – e la non-digitalizzazione – hanno fatto il resto.

Ultima curiosità: Briscola – l’altro sonetto tramandato dal foglio – riporta in calce la data “31/12/96”. Raro caso di data certa, che sposta indietro nel tempo il termine “post quem” dell’inizio della mia produzione di sonetti, che avevo sempre fissato nei primi mesi del 1997.

Lo schema rimico è particolare, ma ricalca esattamente quello di A Zacinto (ABAB ABAB CDE CED dFF). L’unica variante – lo si avrà notato – è la “coda”, ovvero l’aggiunta di un settenario in rima con l’ultimo verso della terzina, seguito da due endecasillabi a rima nuova e baciata, secondo lo schema più classico del cosiddetto “sonetto caudato”.

McDonald’s

Il titolo originario era Hostess (mantenuto nel sottotitolo). Non risultava però chiaro che la protagonista del sonetto non era un’assistente di volo ma un’assistente di sala di McDonald’s (di quelle, per intenderci, che intrattengono i bambini durante le festicciole di compleanno). L’immagine della «gente che si sfama e si disseta» e il riferimento al «lavorar diviso» a quanto pare non erano sufficienti a una corretta comprensione del testo. Da qui il cambio di titolo in fase di correzione bozze.

La mia esperienza lavorativa da McDonald’s (dal primo aprile al 31 dicembre 1997) ha lasciato traccia, oltre che in questo sonetto, in un due racconti inediti, uno dei quali (McCanicismi) ero convinto mi avrebbe portato al successo in quanto svelava molti retroscena su procedure (le cosiddette LOP – Liste di Osservazione delle Procedure) e situazioni condivise da migliaia di ragazzi al mondo. Sogni, come quelli che facevo ammirando la mia Beatrice del momento.

Intorno (v. 7). In analisi matematica, intervallo aperto centrato su un numero reale. Come per altri concetti complessi studiati in fisica, matematica, elettronica e informatica durante gli anni delle superiori, anche l’intorno era entrato – semplificato – nel mio linguaggio quotidiano. Non si trattava di ostentazione di un linguaggio specialistico ma di un tentativo di arricchire una lingua che vedevo impoverirsi sempre di più con dei termini che, pur decontestualizzati, erano secondo me in grado di esprimere meglio di altri concetti un filo più complessi del normale. In questo caso l’intorno era l’intervallo (in termini di spazio, tempo, persone, emozioni) che aveva lei, la hostess M., come centro, quando iniziava il suo turno. Esattamente come Beatrice per Dante.

Schema rimico classicissimo: ABBA ABBA CDE CDE.

Se non vado errando…

Sonetto-omaggio a Eguenio Montale, del quale venivo a scoprire tardivamente la grandezza, a partire dagli Ossi di seppia (1925).

L’immagine dell’adolescente, osservata a distanza prudenziale dal poeta, ricorda la giovane Esterina di Falsetto («Esterina, i vent’anni ti minacciano, / grigiorosea nube / che a poco a poco in sé ti chiude. […] Ti guardiamo noi, della razza / di chi rimane a terra.»), mentre l’ambientazione – il sentiero che corre lungo il muro della ferrovia, percorso sotto la calura del pomeriggio estivo – è ricalcata, anche nell’uso delle parole-rima muraglia/abbaglia, sulla magistrale Meriggiare pallido e assorto.

Lo schema rimico è sempre lui, il classico ABBA ABBA CDE CDE.

Sgamata

Scritto presumibilmente nell’estate del 1998 (anche se il file che lo tramanda è stato creato il 25 febbraio 1999), più che citazioni questo sonetto presenta un nutrito repertorio di stilemi della letteratura cavalleresca, tutti affastellati nella minuziosa descrizione che la figlia fa alla madre del proprio amato.

Si tratta di un personale, modesto omaggio alla grandezza poetica e inventiva di Ludovico Ariosto e del suo Orlando furioso (edizione definitiva 1532), ma anche a letture meno scontate come la Chanson de Roland.

Anche qui, schema rimico classico (ABBA ABBA CDE CDE), con la particolarità di una rima ipermetra (perìcolo/nemìco), in cui una parola con uscita sdrucciola (accento sulla terzultima sillaba) rima con una con uscita piana (accento sulla penultima sillaba).

Virtute e canoscenza

Il titolo è citazione dantesca, dal canto XXVI dell’Inferno, uno dei più belli e toccanti della cantica, in cui Ulisse racconta in prima persona la tragica avventura che gli toccò per la sua insaziabile sete di curiosità: quel suo «ardore […] a divenir del mondo esperto, / e de li vizi umani e del valore» che lo portò ad ignorare la «dolcezza» di suo figlio, la «pietà» per il vecchio padre, il «debito amore» per la moglie Penelope e la ritrosia dei suoi compagni di viaggio che però – spinti dalle sue capacità oratorie e persuasorie – si lanceranno oltre le colonne d’Ercole (l’attuale stretto di Gibilterra) dove ancora al tempo di Dante si pensava che il mondo finisse, mettendo «ali al folle volo».

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti

ma per seguir virtute e canoscenza.

Da pelle d’oca. Eppure riuscii a dissacrare anche questo capolavoro; io, novello Ulisse alle prese con i limiti imposti dal mio senso del pudore e dalla mia scarsa esperienza con le donne, finalmente capace di affrontare e superare le mie (anzi le sue) colonne d’Ercole e di lanciarmi nel mio folle volo verso l’ignoto – e senza possibilità di ritorno/redenzione…

Lo schema rimico è noiosamente ancora ABBA ABBA CDE CDE. La data di produzione si colloca tra la primavera e l’estate del 1998.

Spleen et idéal

Dedico questo sonetto alla memoria di Francesco Memo, che se ne innamorò appena lo lesse, forse perché – estimatore anche lui di Gozzano – ne colse l’affiliazione, specialmente nella descrizione del mobilio della «casa al mare», che ricorda molto le «buone cose di pessimo gusto» del tinello descritto nell’Amica di Nonna Speranza (1907). Potrebbe però anche essere che Francesco, in questo sonetto, avesse notato uno scarto rispetto agli altri, come se gli esperimenti precedenti stessero iniziando a dare i loro frutti: non citazioni, non parodie, piuttosto richiami (oltre a Gozzano, a Pascoli nel «Click! Click!» onomatopeico iniziale, a Montale e Sandro Penna nella figura della nuotatrice) e una presa quasi cinematografica sulla realtà, mediata da una sincera vena malinconica.

Il titolo, riprendendo ironicamente quello della prima sezione dei Fiori del male di Baudelaire, sottolinea la contrapposizione tra la malinconia (spleen) che caratterizza l’io narrante e lo slancio vitale (idéal) che la figura femminile riesce tuttavia a donargli.

L’originalità di questo sonetto caudato passa anche per lo schema rimico di quartine e terzine (ABAB ABAB CDE EDC) e per la struttura della coda, con il settenario in assonanza (e non in rima) con l’ultimo verso e gli endecasillabi non a rima baciata ma con schema da quartina classica (EFFE). Tutto assolutamente non convenzionale. Il contesto riporta la produzione all’estate del 1997.

Al lettore

Il cerchio si chiude con un sonetto di commiato – in tutti i sensi. L’ultimo che ho scritto, probabilmente tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 (il file che lo tramanda è stato creato il 29 marzo 1999), quando ripresi in mano tutto il materiale con l’idea di pubblicarlo.

Giovenile errore (v. 4). Il testo si apre con un gioco di specchi in cui il sonetto-proemio di apertura – Voi che ascoltate… – riflette la sua immagine attraverso la citazione petrarchesca del «giovenile errore» (da Canzoniere, I).

Son stato… malumore (vv. 5-8). Questa similitudine tradisce la mia lunga frequentazione, all’epoca, della Commedia dantesca (e Dante fu maestro di similitudini), senza però cadere nella tentazione della citazione. Anzi: il sipario si apre su un palco tardo rinascimentale, in cui un servitore (verosimilmente un Arlecchino, che poi sarei io, l’autore dei sonetti) sfoga in modo terapeutico il proprio malumore (le frustrazioni amorose, la malinconia, l’ansia da prestazione nello studio) prendendo in giro il proprio padrone (la Poesia in particolare, o la Letteratura in generale) non perché non gli porti rispetto, ma perché mosso da timore reverenziale.

Pavese e il suo diario (v. 11). Cesare Pavese, scrittore, poeta, traduttore e critico letterario piemontese, morto suicida in una stanza dell’Hotel Roma di Torino il 27 agosto del 1950. Qualche giorno prima, il 18 agosto, aveva scritto sul suo diario (pubblicato nel 1952 da Einaudi con il titolo Il mestiere di vivere): «Tutto questo fa scifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più». E così aveva fatto. La citazione in epigrafe riporta la frase che precede quelle parole, dello stesso giorno: «Ci vuole umiltà, non orgoglio». L’operazione di remixare le ultime parole dei diari di Pavese per esprimere la mia decisione – non facile, per certi versi sofferta – di abbandonare la poesia in italiano per dedicarmi (come effettivamente poi ho fatto) solo ed esclusivamente a quella in dialetto, all’apparenza può sembrare cinica e irriverente. Ma il Cazzoniere nasceva come operazione cinica e irriverente, e così era giusto che morisse: citando un suicidio celebre, un nervo ancora scoperto della storia della letteratura italiana.

È l’unico sonetto che ho scritto con schema rimico delle terzine simmetrico (CDE EDC).